赤ちゃんをよく寝てくれるご機嫌な子に育てたい!

そんな風に思ってジーナ式ネントレを開始しても、始めからスムーズにスケジュール通り生活できる赤ちゃんは本当に稀ですよね。

- ジーナ式のスケジュール、どこまで細かく守ればいいんだろう?

- 本当に自分の力で眠れるようになるの?

- ジーナ式ネントレ、うちの子には向いていないのかも

こんな風に悩み、よく寝てくれるご機嫌な赤ちゃんに育てるどころか、逆にうまくいかない事が増えているように感じている方も多いのでなはいでしょうか?

息子2人をジーナ式ネントレで育てた私もジーナ式ネントレに悩んで、何度も挫折しそうになった経験があります。

その度に本を読み込み、試行錯誤を繰り消した結果、ちょっとしたポイントを抑えることでうまくいく可能性がグッとあがることに気づきました!

この記事では息子2人をジーナ式ネントレで育て、失敗も成功も両方経験したからこそ分かるジーナ式ネントレを軌道に乗せるコツを、本当に効果があった事に絞ってお伝えしていきます。

- セルフねんねができない

- 寝かしつけがうまくいかない

- 30〜40分で目を覚ます

- スケジュール通りに目を覚さない

- 早朝に目を覚ます

ジーナ式ネントレの「よくある悩み5選」への具体的な対処法がわかります!

悩み①:セルフねんねができない

スケジュールは定着できていますか?

- ジーナ式ネントレを始めると、早期にセルフねんねができるようになる。

- ジーナ式ネントレは寝かしつけをしてはダメ。自分の力で眠らせる練習をしなくては。

そう思い込みいきなりセルフねんねに挑戦し、泣き叫ぶ我が子に、「うまくいかない」と心を痛めていませんか?

セルフねんね成功で重要なポイント

月齢に合わせたスケジュールのお昼寝の時間に眠くなるように、「スケジュールの定着」を優先させることが何よりも重要です。

決して、いきなりスケジュールに合わせてベッドに置き、自分の力で眠るまで見守り続けることではありません。

スケジュールの定着方法

- 朝7時に起床する

- 授乳の時間に授乳を行う

- お昼寝開始時間に寝かしつける

- お昼寝からの起床時間を守る

- 19時に就寝する

- 毎日同じ流れで生活し、同じ時間に寝かしつけることを繰り返すことで、赤ちゃんの生活リズムにスケジュールが定着していきます。

- 特にスケジュール開始初期の1週間は集中してスケジュールの定着を進めるのがおすすめです。

寝かしつけ方法

スケジュールを始めたばかりの間は、まずいつも通りの寝かしつけ方法で寝かしつけてOK。

赤ちゃんの個性や月齢によってスケジュール定着までの期間は個人差はあると思います。

生後1ヶ月からジーナ式ネントレを開始し、セルフねんねを習得した次男の場合、スケジュール開始からセルフねんね成功までは約1ヶ月かかりました。

- お昼寝の時間に寝付く速度が速くなってきた。

- お昼寝の時間に眠いしぐさ(目を擦る・あくびをするなど)をするようになった。

こんな様子が見られるようになったらセルフねんねに挑戦してみる合図。

「ゆらゆら抱っこ」「おっぱい」で寝かしつけてない?

赤ちゃんは物事を関連づけて覚えます。

赤ちゃんが眠りと関連付ける「サイン」を「ゆらゆら抱っこ」「おっぱい」といったものに結びつけて慣れてしまうと、いつまで経っても「ゆらゆら抱っこ」や「おっぱい」のがないと眠れなくなってしまいます。

重要なのは「正しいねんねサイン」と「睡眠」を結びつけること。

我が家は「ねんねルーティン」を導入しています。

やり方は家庭によって違ってOKですが我が家のやり方を紹介しますね。

我が家の「ねんねルーティン」

- オルゴールの音楽を流す

- 「ねんねだよ」と言いながら寝室まで連れていく

- 暗くした寝室でドアを開け、廊下の明かりだけでオムツを変える

- ぎゅーをしてベッドに置く

- 「おやすみなさい」と声をかけて寝室を出る

「寝つきをよくするメゾット」

赤ちゃんの月齢が進み、生活リズムはできているけどすでに誤ったサインと睡眠が結びついている場合は「寝つきをよくするメゾット」がおすすめです。

※前提条件として充分におっぱいを飲んでいて絶対にお腹が空いていないと確信できる状況で始めます。

- お昼寝の時に赤ちゃんをベットで寝かせるのではなく、お昼寝の時間が終わるまでパパかママがお昼寝の時間が終わるまで、お昼寝の部屋で抱っこで寝かせる。

- 赤ちゃんは平らに寝かせず肘の内側に赤ちゃんの頭を乗せて抱っこします。

- 月齢が2ヶ月以上の場合は両手を胸の上でクロスさせて自分の右手で握ります

- この方法で最低3日間よく眠っているようであればベッドでの寝かしつけを始めます。

- 赤ちゃんをベッドに寝かせ、ベッドの横に座ります。4日目の夜は赤ちゃんが眠りにつくまで両手を握ります。

- 5日目は眠りにつくまで片方の手を握ります。

- 6日目は赤ちゃんが眠そうにしている状態でベッドに寝かせてください。完全に眠るまで2〜3分おきにチェックします。

「クライ・ダウン・メゾット」

寝かしつけが10分以内に終わる日が続いたら、「クライ・ダウン・メゾット」に進みます。

- お腹を満たしておく

- 赤ちゃんの目が空いている状態でベッドに置く

- 泣いてもすぐに介入しない(5〜10分様子を見ます。疲れすぎている子だと20分ほど 泣く場合もあります)タイマー推奨です。

- 徐々に泣きが落ち着き、自力で眠るようになります。

※時間を確認し長時間泣かせっぱなしにはしない。

月齢が進んだ赤ちゃんには「寝つきをよくするメゾット」「クライダウンメゾット」がおすすめですが、まだ低月齢の赤ちゃんにはおくるみの使用がおすすめ。

実際に次男もおくるみの使用をきっかけにセルフねんねを習得できました。

おくるみがおすすめ!

おくるみを使用するメリット

- 包まれている安心感で赤ちゃんがよく眠れる

- モロー反射でビクッとなって目が覚めるのを防ぐことができる

特に低月齢の赤ちゃんのセルフねんね成功にはおくるみがおすすめです。

我が家の場合、セルフねんね成功のキッカケはおくるみでした。

約1ヶ月繰り返しスケジュール通り生活し、生活リズムの土台ができたタイミングでおくるみで包んであげると、今までの寝かしつけの苦労が嘘のようにスッと入眠するようになりました。

悩み②:寝かしつけがうまくいかない

お腹は満たされていますか?

スケジュール通りに授乳しているのに寝付けない場合は授乳量が足りていない可能性もあります。寝かしつけ時間に赤ちゃんが寝付けず、空腹かどうか自信が持てない場合、お昼寝前に軽く授乳をして様子をみるのもおすすめです。

もしそれでスムーズに寝付くようなら空腹が原因だったということになります。

そのほかの授乳量確認方法

①スケールで測る

我が家はスケールを持っていなかったので、市の職員さんが訪問してくれる時に計測させてもらったり、スケールが置いてある市の施設で計測して大体の母乳量を把握するようにしていました。

②搾乳機で絞る

我が家はスケールはなかったのですが搾乳機を持っていたので、搾乳機で搾り、どれくらい母乳が出ているのか目安として確認していました。

⬛︎ ミルク育ちの赤ちゃんは体重から必要ミルク量を計算することができます。

1回の必要ミルク量計算方法

- 体重÷ 454 × 70=1日の必要ミルク量

- 1日の必要ミルク量 ÷ 授乳回数=1回の必要ミルク量

例:体重6300gの場合で1日に6回授乳の場合は1回につき約160ml

活動限界時間を意識する

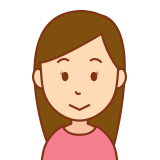

活動限界時間とは赤ちゃんが「起きて元気に活動できる限界時間」のこと。活動限界時間は月齢によって違い、それを過ぎると疲れすぎてしまいます。

疲れ過ぎることで

- 「眠る力」がうまく働かなくなる

- 体は眠いのに、脳が興奮状態で”戦闘モード”になっている

もし、疲れて眠いはずなのに寝てくれない…なんてことがあれば、もしかしたら赤ちゃんは疲れすぎてしまっているのかも。

スケジュール通り生活しているのに活動限界時間をすぎてしまう要因として、前回のお昼寝から早く目覚め、再び寝付くことができなかった場合がよくあるのではないでしょうか。

その場合の対処として、朝寝分割・夕寝分割などもありますが、応急処置としては我が家は次のお昼寝を少し早めて対応していました。

興奮しすぎていない?

ジーナ式では「遊ぶ時間」は目を覚ましてから1時間ほど経ち、授乳も済んでいる頃を推奨。

昼寝の20分前からはお昼寝の準備として静かに過ごすことを推奨されています。

確認ポイント

- おもちゃや絵本など、遊ぶタイミングを間違えないか?

- 寝る直前まであやしていないか?

大人でも寝る直前に大爆笑していたらすぐには寝付けないですよね。

赤ちゃんも同じ。寝る直前は準備時間として静かに過ごさせてあげてください。

悩み③:30〜40分で目を覚ます

完全遮光できているか?

暗い部屋が重要な理由

- 眠くなるホルモン(メラトニン)の分泌を促すため

- 赤ちゃんも大人と同じく、暗い環境になると脳から「メラトニン」が分泌され、自然と眠くなります。

- 光があるとメラトニンの分泌が抑えられるため、寝つきが悪くなったら、途中で目が覚めやすくなったりします。

- 昼夜の差をなくして睡眠の質を上げるため

- 赤ちゃんの睡眠のリズムは通常寝入ってから30〜40分で眠りが浅くなります。

- その時に隙間があり、明るいと赤ちゃんは眠りから完全に目が覚めてしまいます。

完全遮光のやり方

我が家では遮光シートと遮光カーテンのを合わせることで真っ暗な寝室にしています。

真っ暗の目安はお昼でも何も見えないくらいが理想です。

📚詳しい睡眠環境の作り方はこちら(執筆中)

すぐ抱き上げていない?

お昼寝の途中に赤ちゃんの目が覚めてしまった時は、泣いて起きてもすぐに抱き上げることはせず、そのまま10分ほど様子を見守りましょう。

お昼寝から泣いて起きる原因はざっくり2つ

- 眠りの浅いサイクル(レム睡眠)になり泣いてしまった

- すぐに抱き上げず10分ほど様子を見ます

- そのほかの理由

- 10分ほど様子を見ても泣き止まない場合は、「空腹」「光で覚醒」など、なんらかの理由で目が覚めてしまった場合が考えられます。

- 見守りを終了し赤ちゃんの対応をします。

赤ちゃんの眠りのサイクルは大人よりも短く、30〜40分で浅い眠りのレム睡眠のサイクルに入ります。その時に寝言のように泣いて目が覚めてしまうこともありますが、様子を見守ることで自分で再入眠する力を育てることができます。

様子を見守らずみすぐに抱き上げてしまうと、再入眠する力が育たずに、いつでも(深夜でも早朝でも)ママ・パパの介入を必要とするようになってしまいます。

目が空いた状態でベッドに置いていますか?

赤ちゃんをベッドに置くとき、赤ちゃんの目が空いた状態でベッドに置きましょう。

赤ちゃんが眠ってからベッドに置くと、赤ちゃんの眠りが浅くなって目が覚めた時、入眠した時の環境と違うことに驚き、完全に目が覚めてしまいます。

大人でもソファでなていたはずなのに、起きたらベットに移動していたら驚いてすっかり目が覚めてしまいますよね。

赤ちゃんもそれと同じです。大切なのは入眠の環境とお昼寝の環境を一緒にしてあげること。

悩み④:スケジュール通りに目覚めることができない

長く眠る必要がある子かも?

- 日中の活動時間が短い

- 夜の就寝時間にすんなり寝付く

- 夜中の授乳後もすぐに眠る

こんなサインがあればその子は通常のスケジュールよりも長く眠る必要な子です。

赤ちゃんにも、その子によって個性があります。活動時間も赤ちゃんによって違います。

長く眠る必要のある子をスケジュール通りに起こしてしまうと、疲れすぎてしまいかえって寝付けなくなる可能性があるので気をつけてください。

活動限界時間から逆算した時間まで寝かせてみる

活動限界時間とは赤ちゃんが「起きて元気に活動できる限界時間」のこと。活動限界時間は月齢によって違い、それを過ぎると疲れすぎてしまいます。

我が家は朝のお昼寝から起きるのが苦手だったので”次のお昼寝開始から逆算した活動限界時間まで寝かせる”対応をしていました。

引用:愛波文『ママと赤ちゃんのぐっすり本』,講談社,2018/6/15

例:生後3ヶ月の場合

「ママと赤ちゃんのぐっすり本」によれば、生後3ヶ月の活動限界時間は1時間20分。

ジーナ式スケジュールでは10時には完全に目を覚ましていなければいけません。ただどうしても朝のお昼寝から起きれない場合、「ジーナ式ネントレで12時から開始するランチタイムのお昼寝から逆算した、10:40までは起きなくてもいいや」と決めて、部屋は明るくしますが無理に起こさず、様子を見ていました。

悩み⑤:早朝に目を覚ます

お昼寝からどうやって起きてる?

お昼寝から起床する時は必ず赤ちゃんが自然と目を覚ますように促しましょう。

- カーテンを開けて陽の光を部屋に取り込む

- 換気をする

- 電気をつける

お昼寝からの目覚めを「抱き上げて起こすこと」を習慣にしてしまうと赤ちゃんは、「起きたらすぐに抱き上げてもらえる」と学習します。

もし早朝に赤ちゃんの眠りが浅くなって目が覚めた時、自分の力で再入眠する力が育たず、同じように抱き上げることを赤ちゃんが求めるようになるのです。

完全遮光できているか?

暗い部屋が重要な理由ははこちらをご覧ください。

朝日の出が早い時では、5時前には空が明るくなり寝室も明るくなってきますよね。

そうなると赤ちゃんは早朝にも関わらず、起きる時間と勘違いして、早朝覚醒をしてしまいます。朝7時までしっかり寝てもらうには、朝7時までしっかりと暗い環境を作ってあげることがとても重要です。

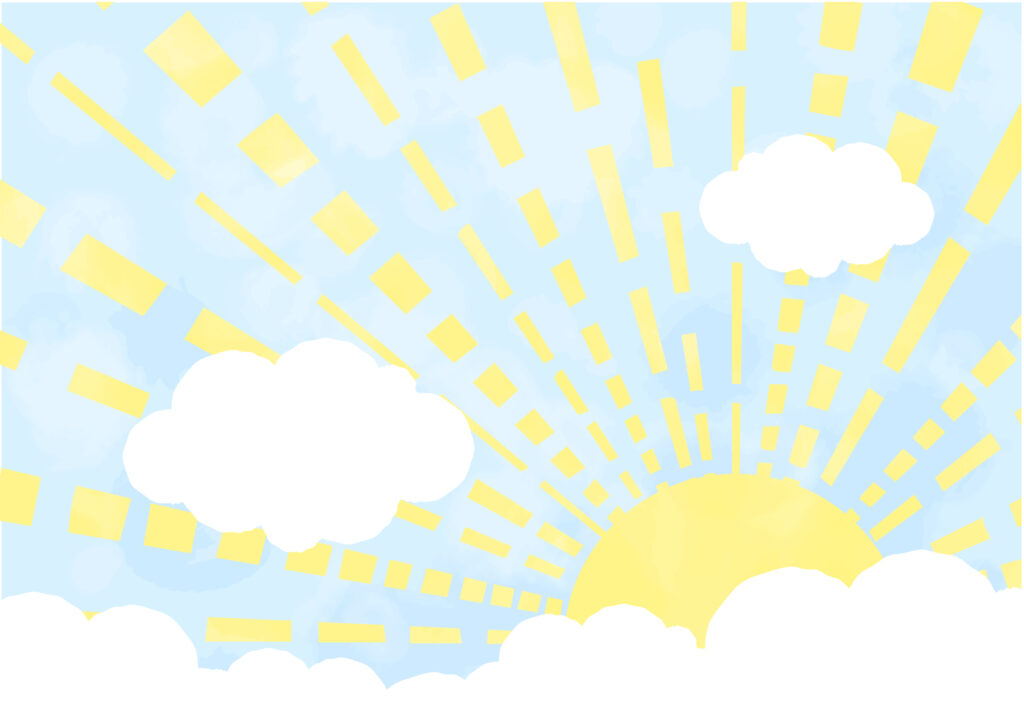

番外編ヒント:室温湿度は適切か?

- 室温

- 冬:20〜23℃

- 夏:26〜28℃

- 湿度:50〜60%

赤ちゃんにとって心地よく眠れる環境は室温だけではなく、実は湿度もとっても重要です。

温湿度計を使って、室温だけではなく湿度にも気を配ることが大切です。

次男はすぐ鼻水が出て明け方に咳き込んで目が覚めていました。小児科の先生に相談したところ、除湿を勧められ、湿度にも気を配ることで7時まで眠れるようになりましたよ

まとめ

今回はジーナ式ネントレを実践している人のよくある悩み5選への具体的な対処法を14個ご紹介しました。

ジーナ式ネントレで悩んでいる方で、まだ取り入れたことのない項目がある方は、ぜひ参考にしてください。

今回記事内でご紹介した「睡眠環境の作り方」の記事はこちらにあります。

(執筆中)

参考文献

📚ジーナ・フォード『カリスマ・ナニーが教える 赤ちゃんとおかあさんの快眠講座』,朝日新聞出版,2020/1/20

コメント